【無題の一片 - El Fragmento Sin Ttulo】

昨今、巷に溢れる装身具というものを、一体どういう心根で身に着けているのか。わしには到底理解ができぬ。金銀をこれ見よがしに飾り立て、己の品性の無さを喧伝して歩くがごとき俗物共の醜悪さよ。美というものは、沈黙の中にこそ宿る。多くを語らずして、その存在が雄弁に、持ち主の精神性までも映し出す鏡となる。そのような「本物」が、今の世にどれほどあろうか。

この一品を手に取った時、わしは思わず息を呑んだ。スペインの作家、チェロ・サastreの手によるものだという。イベリアの乾いた風と、灼熱の太陽を知る者の作か。なるほど、と合点がいった。これは単なる銀の塊ではない。マドリードのプラドに並ぶベラスケスの絵画が光と影の真理を描いたように、この小さな銀片は、形あるものと、形なきものの真理を捉えておる。

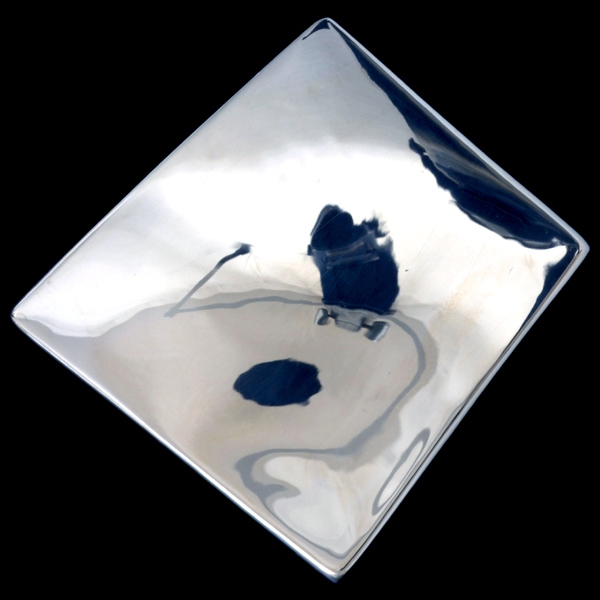

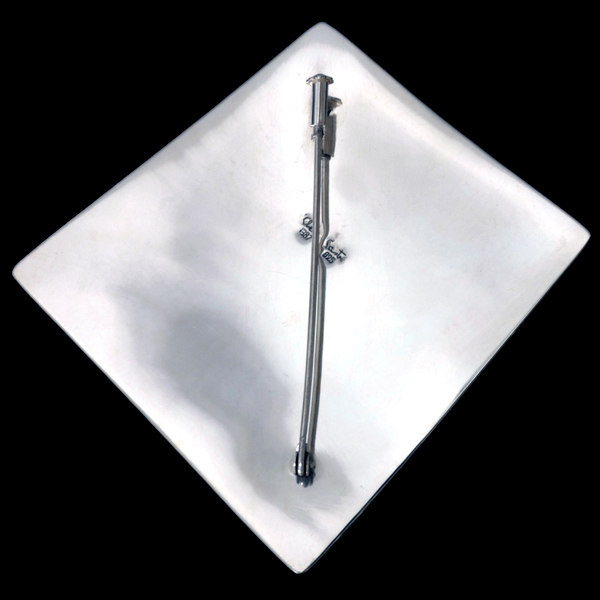

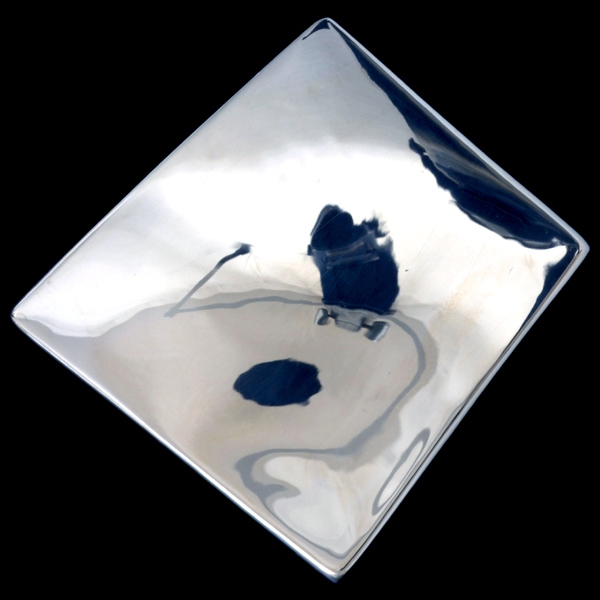

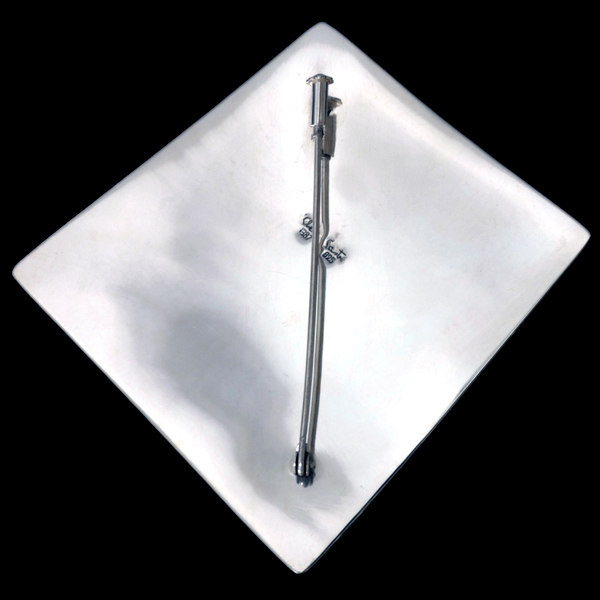

重さは四十三グラムほど。掌に乗せると、ひんやりとした確かな重みが、作り手の揺るぎない自信を伝えてくる。無造作に見えて、計算され尽くした菱形のフォルム。角は鋭すぎず、かといって甘くもない。まるで熟練の武士が振るう切っ先のごとき、凛とした緊張感を保ちながら、どこか柔和な丸みを帯びている。完璧な直線や平面ほど、つまらぬものはない。人の手が作り出す美とは、必ずどこかに「揺らぎ」を持つものだ。このブローチの表面を見よ。鏡のように磨き上げられてはいるが、その内には僅かな、しかし意図的な凹凸が息づいておる。

それは、静かな水面に一滴の雫が落ちた瞬間の、永遠に続く波紋のようだ。あるいは、荒涼としたカスティーリャの大地に立つ、古城の石壁を照らす月光の反射か。この銀の平面は、ただそこにあるのではない。周囲の光、景色、纏う者の衣服の色、その人の表情や動きまで、すべてを映し込み、そして自らの一部として取り込んでしまうのだ。それはもはや、銀という物質を超えた、一つの小宇宙である。身に着ける者と、それを見る者、そしてそれらを取り巻く空間と時間が一体となって、初めてこの作品は完成する。サストレという作家は、そのことを知り尽くしておる。

歴史を紐解けば、スペインという国は、常に極端な情熱と静寂、絢爛と質朴を内包してきた。ピカソのゲルニカが戦争の叫びを描いたかと思えば、ミロは無垢な子供のような線で宇宙を描く。このブローチには、その両極の精神が奇跡的に融合している。一見、ミニマルで、冷徹なほどにモダンな造形。しかし、その歪んだ鏡面が映し出す世界は、極めて情熱的で、官能的ですらある。フラメンコの踊り子の、一瞬の静止(キメ)のポーズ。その内に秘められた、爆発寸前のエネルギー。これぞ、わしが思う「用の美」ならぬ「在る事の美」の極致よ。

これをどのような者が身に着けるべきか。くだらぬ柄物の服などは論外だ。上質な黒の絹、あるいは深い藍に染められた麻の地に、ただ一つ、これを置くがいい。するとどうだ。ブローチは、もはや単なる飾りではない。衣服は背景となり、夜空となり、この銀片はそこに浮かぶ月となる。着る者は、月を従える夜そのものとなるのだ。これを持つ者は、己の美意識を試されることになる。このブローチに相応しい自分であるか、と。これほど持ち主を選ぶ装身具も、そうはなかろう。

これは売るための品ではない。その価値を真に理解する者へと、橋渡しをするためのものだ。工房で、銀の塊と対峙し、金槌を振るい、ただひたすらに磨き上げたであろう作家の孤独な時間。その一瞬一瞬に込められた魂の結晶が、今ここにある。わかるかね。この沈黙の雄弁が。この冷たい銀に宿る、熱い血潮が。

くだらぬ能書きはもうよそう。本物を見る眼のある者だけが、手に取るがいい。