拍卖号:s1194221483

开始时间:07/27/2025 16:43:20

个 数:1

结束时间:08/03/2025 22:19:12

商品成色:二手

可否退货:不可

提前结束:可

日本邮费:买家承担

自动延长:不可

最高出价:VND BUY - 1995

出价次数:14

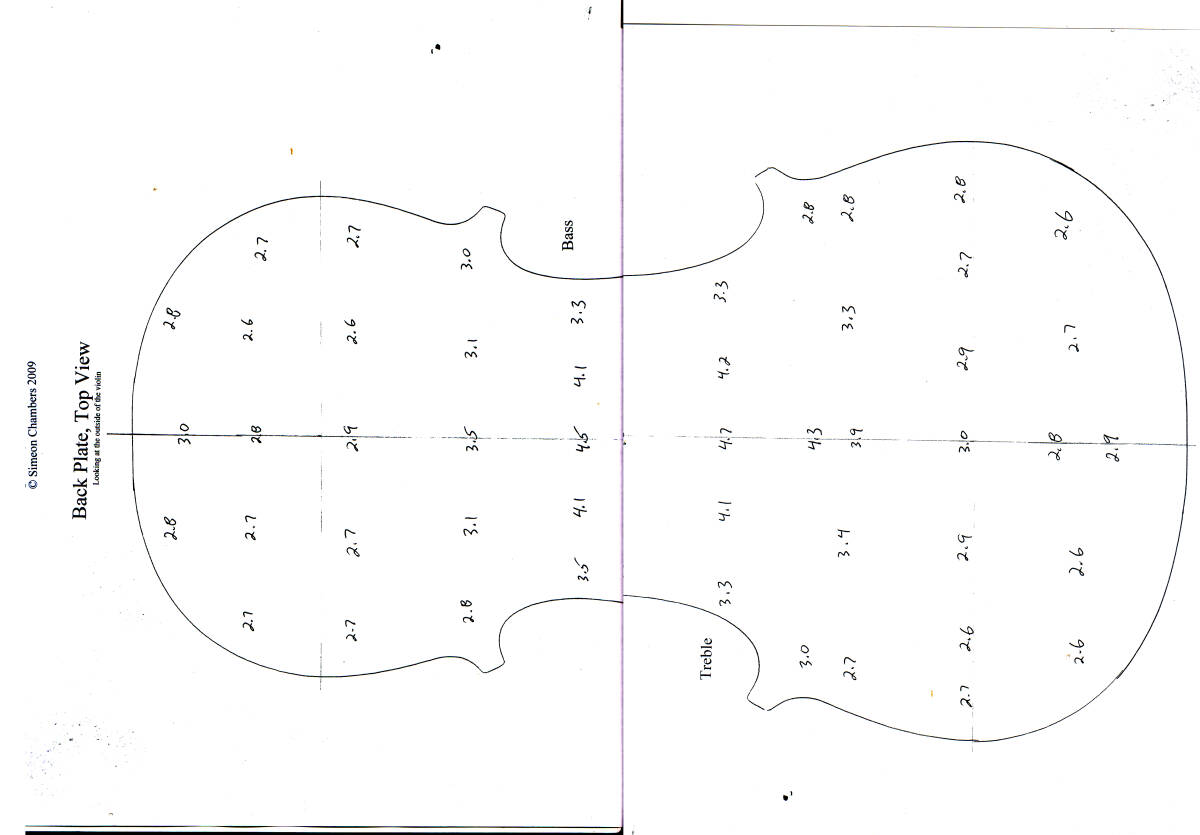

この楽器はFrenchのストラディ型のものだったのですが、Guarneri Del Gesuのデータ通りに改造したものです。音は元の音とは全く違う鋭くよくとおる音になりました。参考までに板の厚さのチャートのアップしておきました(ここにはバックのみ)。

この楽器はFrenchのストラディ型のものだったのですが、Guarneri Del Gesuのデータ通りに改造したものです。音は元の音とは全く違う鋭くよくとおる音になりました。参考までに板の厚さのチャートのアップしておきました(ここにはバックのみ)。| 出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |

|---|---|---|---|

| VND BUY - 1995 | 247 | 3300最高 | 08/03/2025 20:59:48 |

| バイイー | 35216 | 3200 | 08/03/2025 23:18:23 |

| Nisohakavn | 1 | 2800 | 08/03/2025 23:17:56 |

| Doan-6346 | 40 | 1200 | 07/31/2025 18:41:20 |

| やっちゃん | 890 | 1100 | 07/30/2025 07:26:10 |

推荐