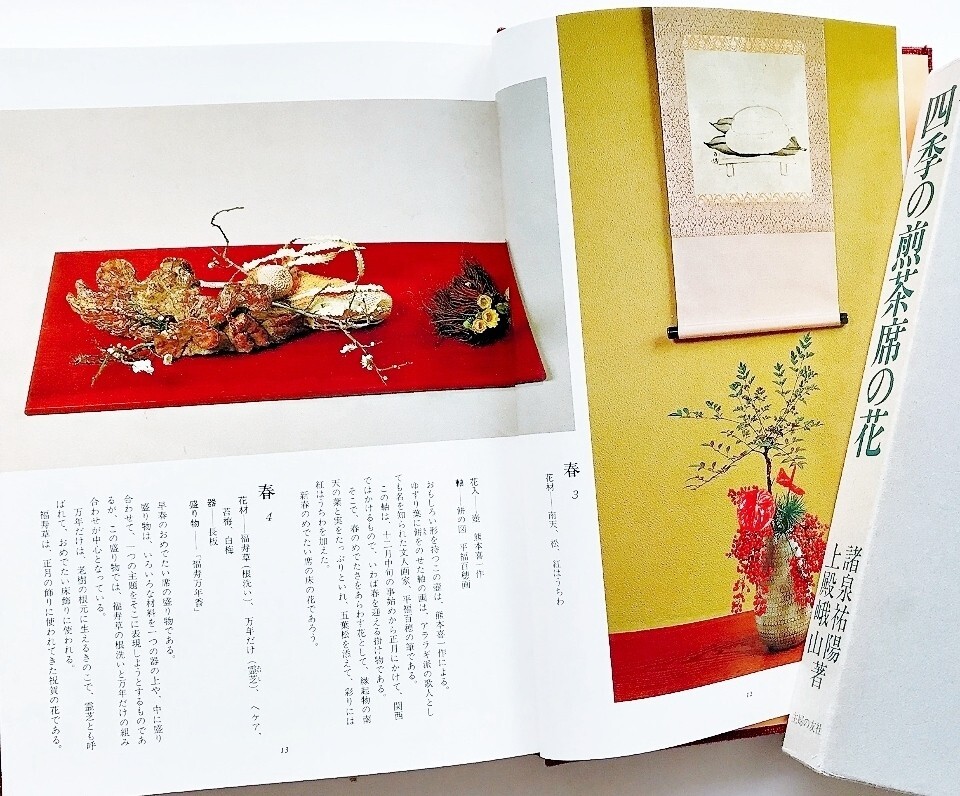

絶版希少本 四季の煎茶席の花 煎茶道 専正池坊 日本礼道小笠原流 煎茶道具 盛物 煎茶席 道具飾り 生け花

諸泉祐陽 上殿峨山 著

207ページ

主婦の友社

1982年初版

約26.8 x 19.4 x 2.8 cm

函入 金箔押し布張り上製本

カラー・モノクロ マットコート紙

※絶版

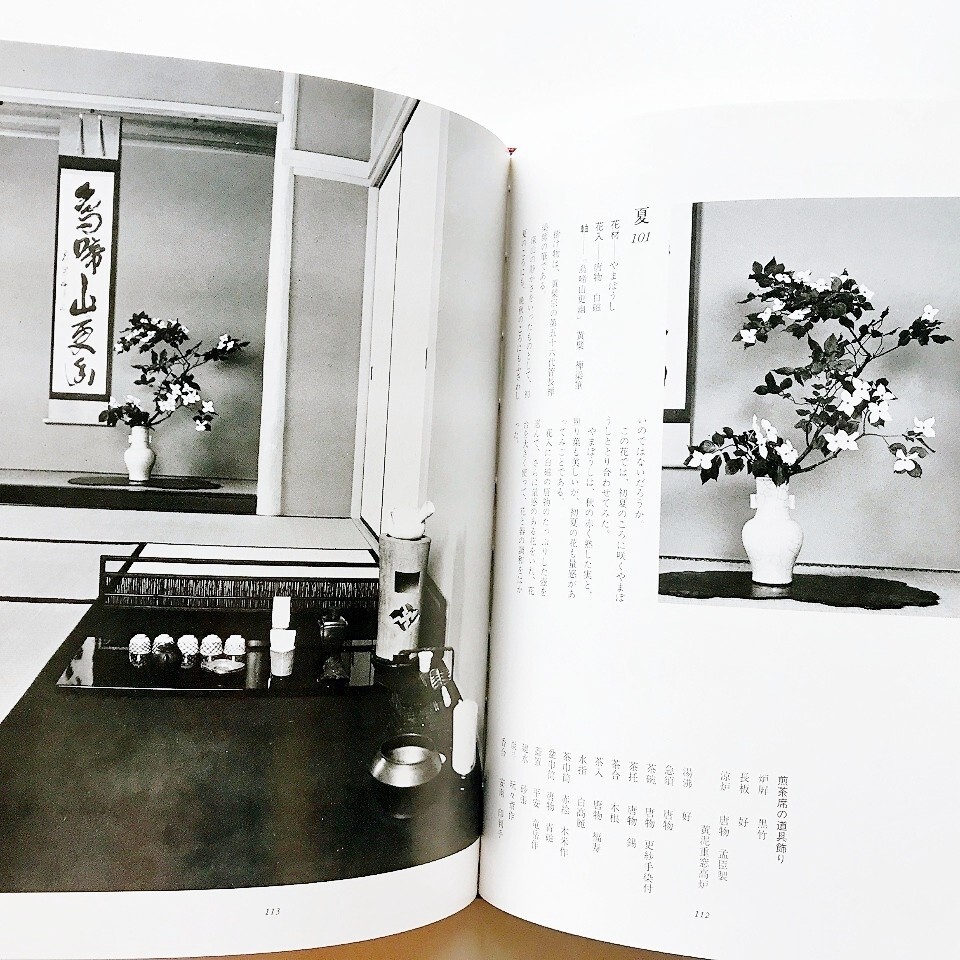

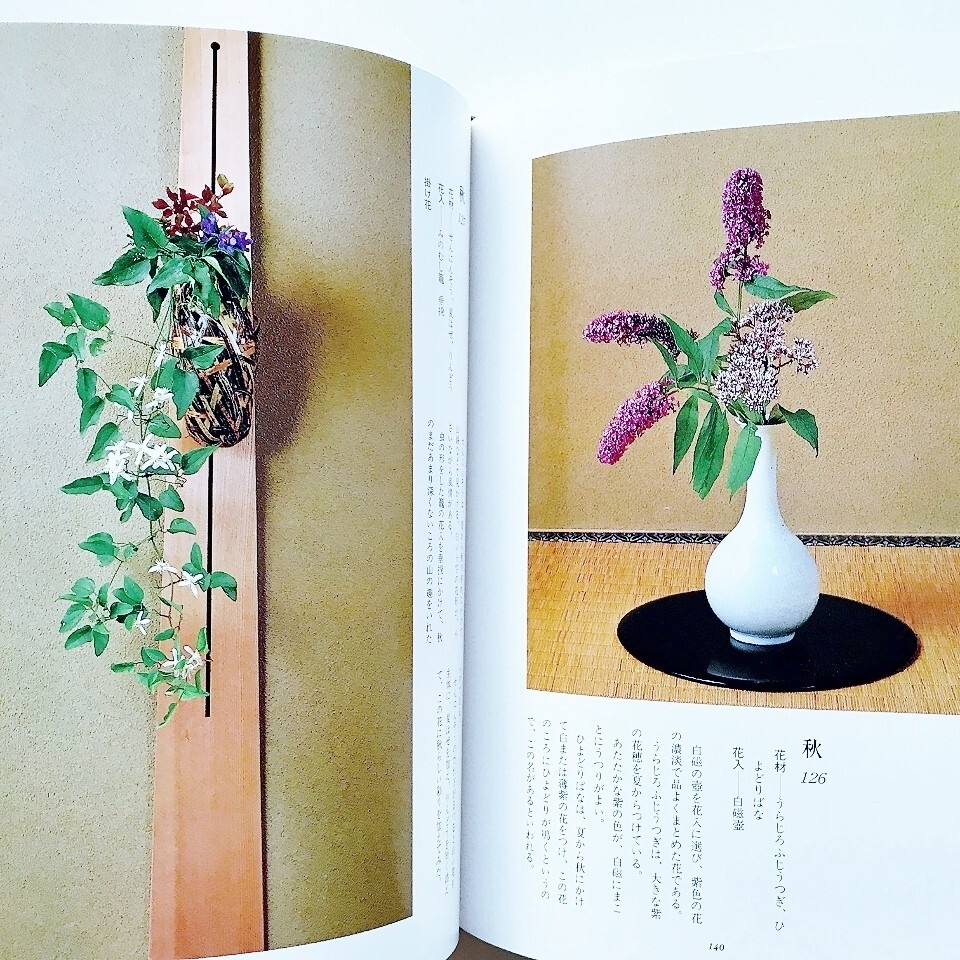

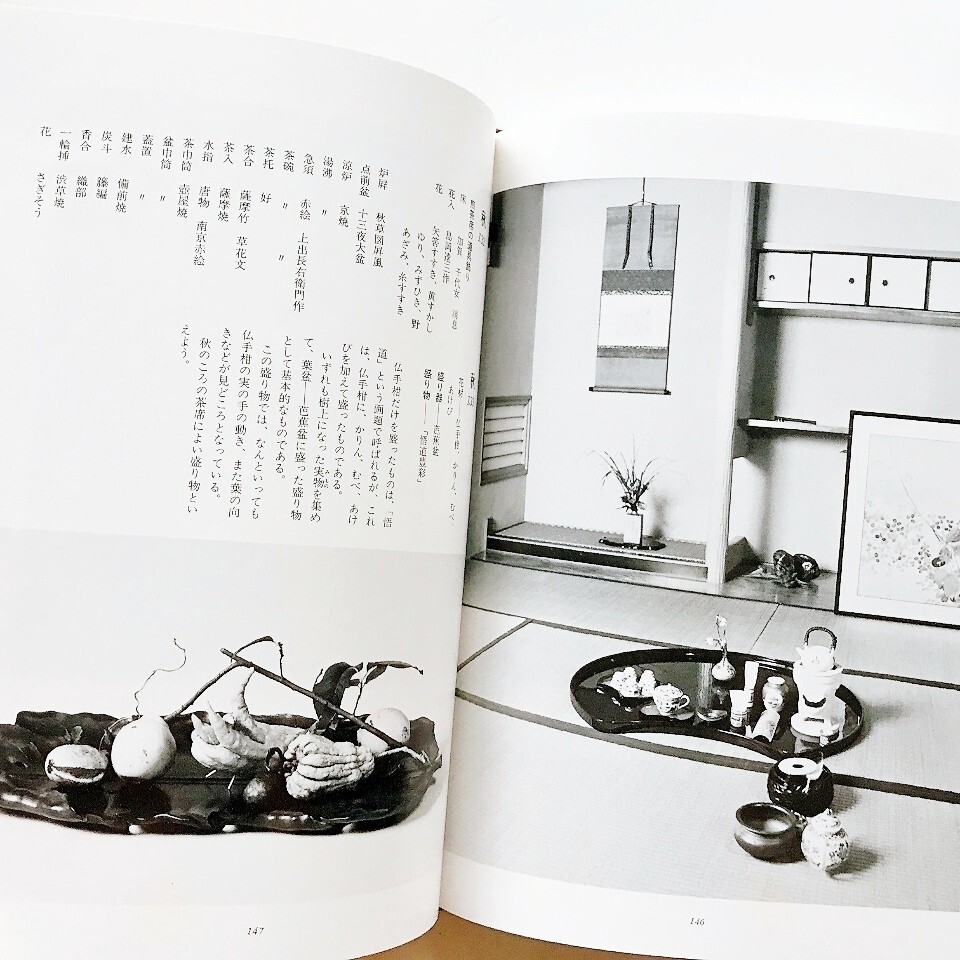

煎茶席の趣向をきめ、それをあらわす大切な飾り、煎茶席の花や盛り物(盛物)を約180余点、季節ごとに分けて収載。

花材、花入、盛物名(盛り物の画題)、盛り器、軸もあわせて、豊富な写真と解説を網羅。

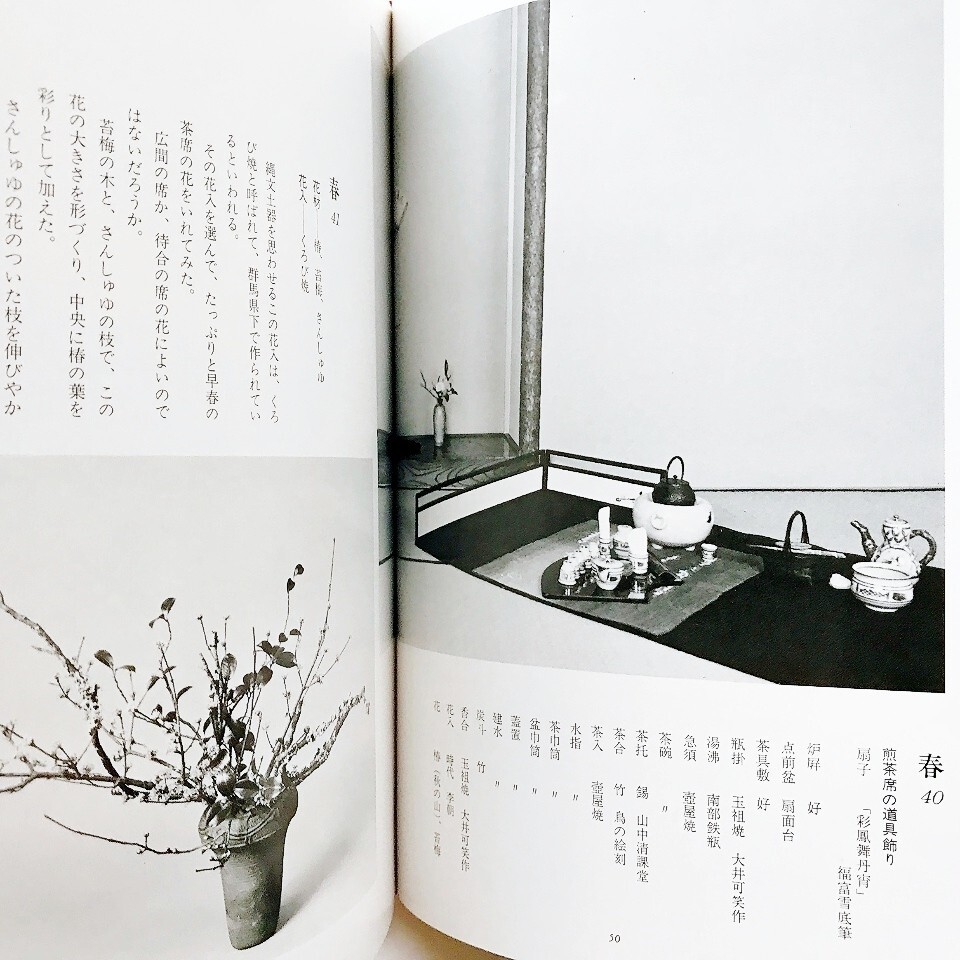

煎茶席の道具飾りには使用した道具類(扇子、炉塀、手前盆、瓶掛、湯沸、急須、茶碗、茶托、茶合、茶入、水指、蓋置、炭斗、建水、香合、茶巾筒、涼炉、銀瓶ほか)

も掲載し、煎茶席での正式な取り合わせ、掛け物との位置関係、置きあわせの全体のバランスなど、

専正池坊 日本礼道小笠原流家元自らがそのノウハウを惜しみなく公開した、非常に有用な資料本・テキスト・教本です。

特に、盛り物の画題、飾り方などについては類書も少なく、貴重な一冊。

【はじめに より】

煎茶席へお客が入ってきて、まず拝見するのが、床の掛け物です。

そして次に、床に飾られている花や花入、あるいは盛り物を拝見します。

煎茶席に飾られる花や盛り物は、それほどに尊ばれているのです。

花や盛り物は、煎茶席に季節を反映させるものです。

季節の花を選び、その時季のものを盛ってこそ、煎茶席に趣が加わります。

売茶翁高遊外が、竹林や松樹のもとで、茶を烹て、行き交う人々に「ただよりは負け申さず」と、茶を売ったとき。

そこには、京都の街なかとはいえ、大自然の空があり、風が吹いておりました。

鴨川のほとりの翁の茶亭、通仙亭でさえ、窓の外には、竹林を渡ってくる風がありました。

今日、私たちの身の回りには、自然は乏しく、季節を知らせてくれる花を見る機会もまた、少なくなりつつあります。

こういうときに、亭主が一碗のお茶をおいしく供し、お客がそれを味わっていただく煎茶の茶席に、季節を語る花や盛り物を飾る意義は、非常に大きなものがあると思います。

まして、その花や盛物は、煎茶席の趣向をきめ、それをあらわすたいせつな飾りなのですから。

この本では、そうした煎茶席の花や盛り物を約百八十余点、季節ごとに分けて収載してあります。

ただ大自然の中で、花はそのおのずからなる季節に咲いて、その時を春といったり、夏と呼んだりしています。

そこで「春」「夏」「秋」「冬」と一応の分類はしてありますが、それはあくまでも目安までのことで、「春から夏へ」と「秋から冬へ」とに分けてごらんいただきたいと思います。

諸泉祐陽

上殿峨山

【著者略歴】

諸泉祐陽

昭和二年 北海道旭川市に生まれる。

昭和二十二年 神戸女学院専門学校英語科を卒業する。

昭和二十三年 二代家元諸泉祐正と結婚し、初代祐道より煎茶道の教導を受ける。

昭和四十年~四十五年 英国に滞在する。

昭和四十七年 専正池坊ならびに日本礼道小笠原流三代家元を継承する。

著書 「日本礼道小笠原流煎茶」(上下主婦の友社刊)、「花とブラスラビング」(毎日新聞社刊)、「四季小品花」(八坂書房刊)ほか

上殿峨山

明治四十三年 山口県田布施町に生まれる。

昭和六年 専正池坊と小笠原流に入門し、川口雲泉師に指導を受ける。

昭和二十二年 中国より帰還し、いけばなと煎茶活動に復帰する。

昭和二十三年 専正池坊ならびに小笠原流家元指導部に入る。

現在専正池坊家元指導部長ならびに、日本礼道小笠原流家元指導部長。

【主な目次 一部紹介】

春から夏へ

春

松、ばら

水仙、若松

南天、松、紅はうちわ

福寿草(根洗い)、万年だけ(霊芝)、ヘケア、

苔梅、白梅

東洋蘭の葉、福寿草(根洗い)、葉牡丹(紅、白)、石福寿草、千両、根引き松

紅梅、さんしゅゆ、やぶこうじ

寒あやめ、ろうばい

房咲き水仙、エリカ

ろうばい、紅椿(太郎冠者)

紅梅ろうばい

煎茶席の道具飾り

ほか

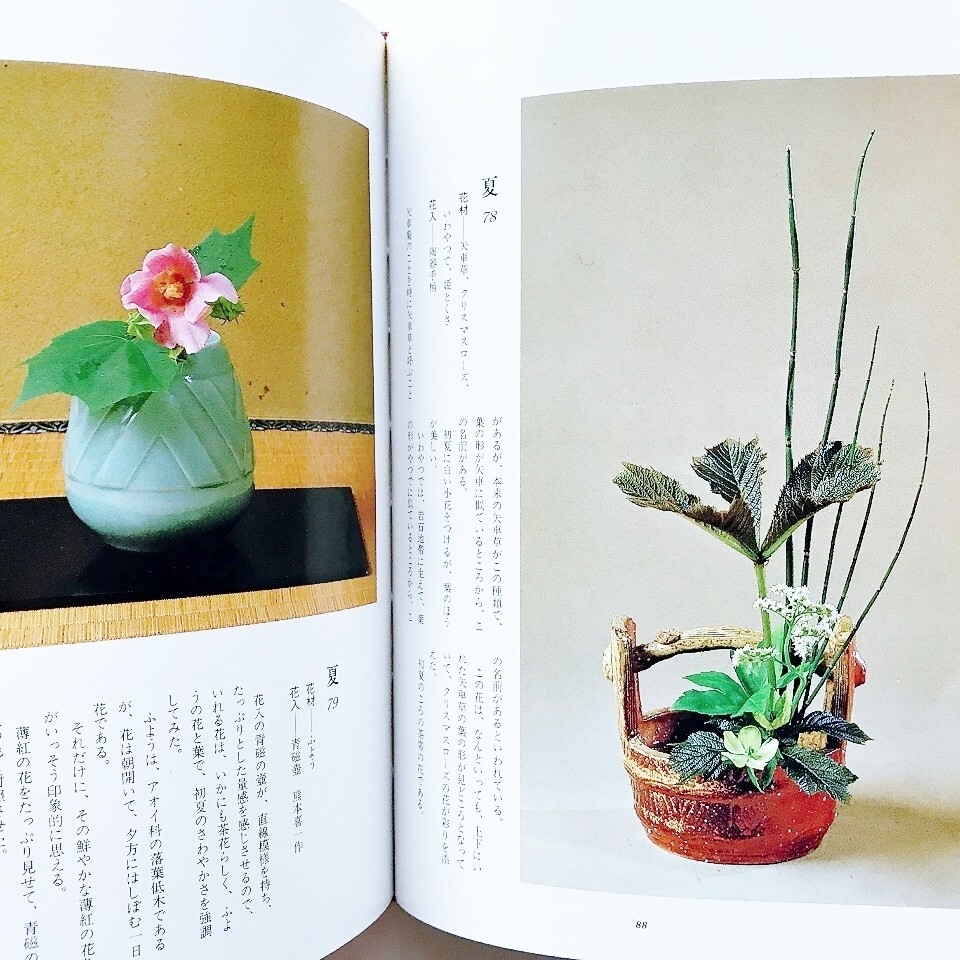

夏

てっせん、白あざみ

あやめ、紅しだ

あじさい、ほたるぶくろ

黒松、牡丹、いたやかえで

牡丹

てんなんしょう、破れがさ、姫ぎばうし、おだまき

みやまはんしょうづる

矢車草、クリスマスローズ、いわやつで、姫とくさ

黄そけい、おおでまりの葉

煎茶席の道具飾り

ほか

秋から冬へ

秋

仏手柑、かりん、むべ、あけび

黄中菊、おとこえし、じゅずだま

まゆみの実、山とりかぶと

煎茶席の道具飾り

野ぶどう(るりたま)、山とりかぶと

大文字草、まんさくの紅葉

吉祥草

ざくろの実、やまじのほととぎす

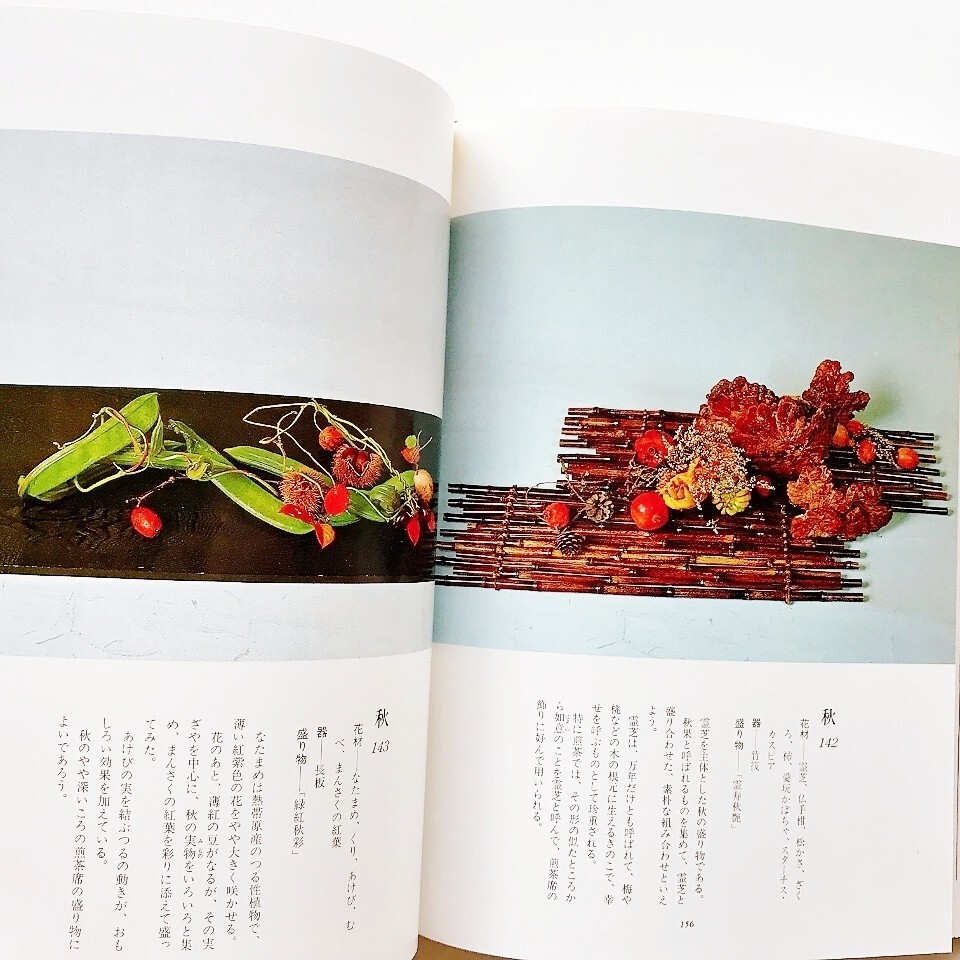

霊芝、仏手柑、松かさ、ざくろ、柿、愛玩かぼちや、スターチス・カスピア

なたまめ、くり、あけび、むべ、まんさくの紅葉

五葉松.椿(初嵐)

煎茶席の道具飾り

煎茶席の道具飾り

仏手柑、柿、ざくろ、むべ、やつでの花、五葉松

ほか

冬

寒ぼけ

東洋蘭

椿(西王母)

椿(山椿)、松

まんさく、百両(からたちばな)

陪(初嵐)

実ほおずき(冬さんご)、黄すかしゆり

しだ(冬のはなわらび)、寒あやめ

さんしゅゆ、やぶこうじ

ほか

花や盛り物の飾り方

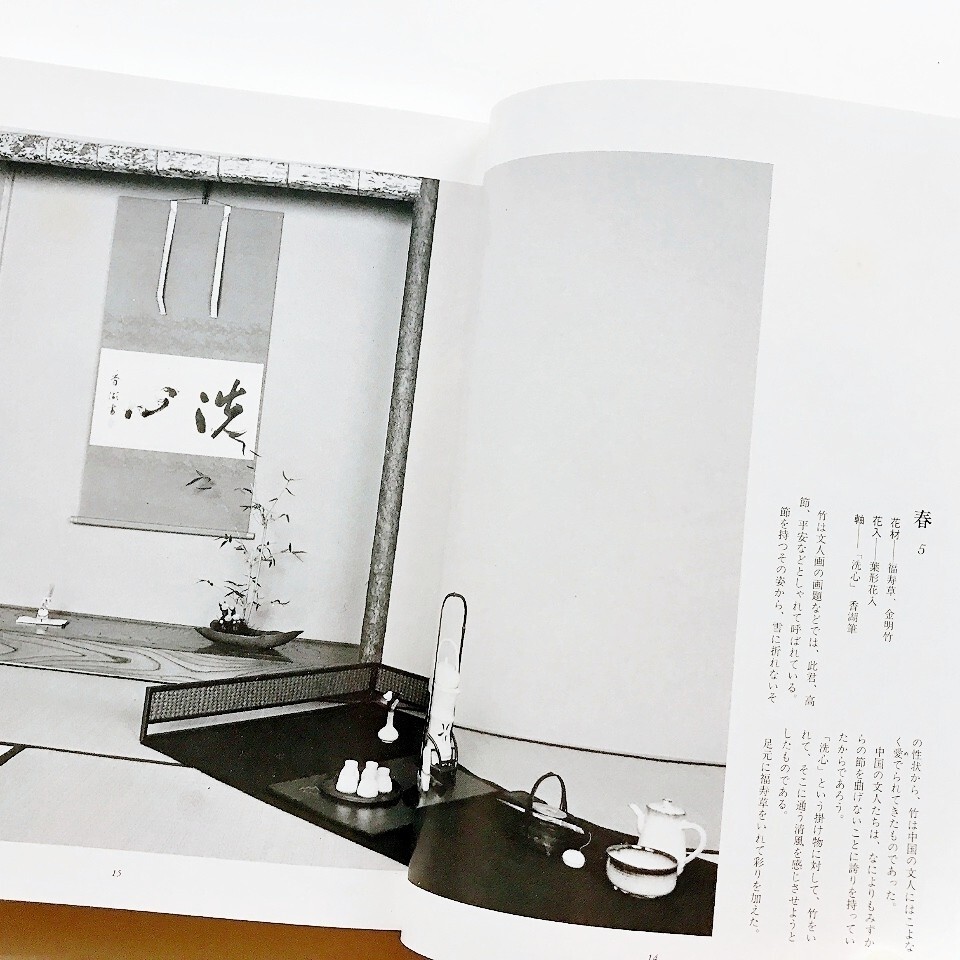

煎茶席の花について 煎茶の花/文人趣味の花 文人華

煎茶席に花を飾る場所は 「青湾茶会図録」天・地・人に収載の席/花を飾る場所を考えてみると

床の間に花を飾る 本勝手の席と逆勝手の床/掛け物との関係

床脇や書院に花を飾る

点前座に花を飾る

花入の選び方

敷板の選び方

盛り物について 盛り物のための文人画画題・花材26種を紹介 四君子、百事如意、春風六客、不老富貴、不老万年、百寿大吉、ほか

★状態★

1982年初版の古い本です。

外観は通常保管によるスレくすみ・経年並やけスレなどがある程度、奥付など余白部分に経年しみ。

カラー写真図版良好、本文は経年並のうすヤケ程度で目立った書込み・線引無し、

問題なくお読みいただけると思います。(見落としはご容赦ください)